Fehler machen dürfen

Bereits in meinem Blog „Betroffene zu Beteiligten machen“ habe ich die Plakate erwähnt, die bei Hewlett Packard (HP) in Böblingen in den 70er und 80er Jahren an verschiedenen Stellen im Unternehmen aufgehängt waren. Ein weiterer Leitsatz auf diesen Plakaten war „Fehler machen dürfen“

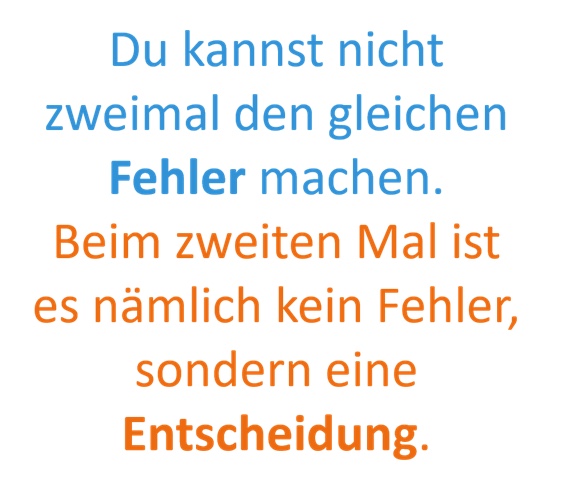

In einer „Mitarbeiterinformation“ wurde dem damaligen Vorsitzenden der Geschäftsführung von Hewlett Packard in Deutschland die Frage gestellt, was das denn genau hieße. Seine Antwort war sinngemäß: „Ja. Man darf Fehler machen. Aber natürlich nicht mehrfach dieselben.“

Er ergänzte dann noch, er selbst habe auch schon viele Fehler gemacht, darunter auch teure Fehler. Aber er habe noch viel viel mehr richtig gemacht. Und er gehe davon aus, dass seine Chefs das wüssten.

Für deutsche Unternehmen war damals diese Einstellung zu Fehlern ungewöhnlich und befremdlich, um nicht zu sagen „exotisch“. Immer wieder blieben Besucher bei Hewlett Packard vor den Plakaten stehen und stellten dementsprechende Fragen.

Heute können wir Aussagen wie „Man darf Fehler machen“ in den meisten Unternehmen hören.

Fehler

Fehler spielen in unserem Leben eine große Rolle. Kleine Kinder lernen durch Nachahmung und aus Fehlern. Unser Sprichwort „Irren ist menschlich.“ ist schon ziemlich alt. Es stammt von Seneca, einem römischen Schriftsteller und Philosoph, der im 1. Jahrhundert n. Chr. gewirkt hat.

Dr. Savielly Tartakower, ein russischer Schach-Großmeister (1887 – 1956), sagte über Fehler einmal: „Die Fehler sind alle da, sie müssen nur noch gemacht werden.“

Aber was sind eigentlich Fehler?

Die Wörter „Fehler“, „fehl“ oder „falsch“ gehen auf das lateinische „fallere“ für „täuschen/betrügen“ zurück.

Wir sagen bei einem Fehler spontan z. B. „Das hätte nicht passieren dürfen.“ und entschuldigen uns oder erklären den Fehler mit: „Das war keine Absicht.“ – „Hab ich nicht dran gedacht.“

Ein Fehler ist eine Abweichung von dem, was als richtig, notwendig oder erstrebenswert erachtet wird.

Hinter dieser knappen Definition verbirgt sich eine immense Vielfalt von Fehlern: Qualitätsmängel, Bedienfehler, mangelnde Aufmerksamkeit, Verletzen gültiger Regeln, ungeschicktes Verhalten, Hörfehler, falsche Einschätzung, Missverständnis, Rechenfehler, Vorurteil, Ungenauigkeit, Gesetzeslücke usw.

Diese Aufzählung könnten wir noch eine Weile fortsetzen, denn „Eigentlich gibt es nur wenige Möglichkeiten, etwas richtig zu machen.“

Viele Fehler sind unbeabsichtigt, andere sind vorhersehbar und einkalkuliert wie z. B. Messfehler oder Statistikfehler. Manchmal sind Fehler sogar ein Glücksfall, wie z. B. die Entdeckung des Penicillins.

Fehlerkultur

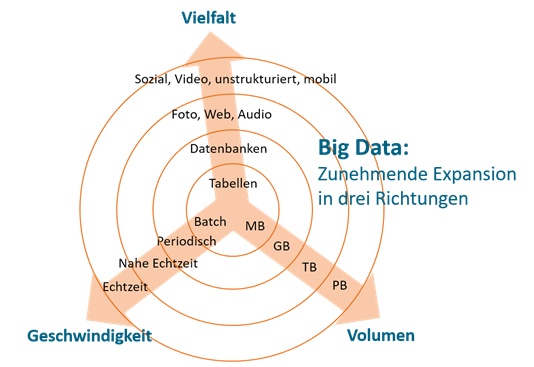

Den Begriff „Fehlerkultur“ gibt es noch nicht lange. Darunter versteht man, wie mit

- Fehlern selbst

- dem Risiko, dass Fehler auftreten, und

- den Folgen eingetretener Fehler

umgegangen wird.

Als Fachbegriff taucht die Fehlerkultur erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Das Atomreaktorunglück (Three Mile Island) 1979 bei Harrisburg, USA, gilt vielen als die Geburtsstunde der wissenschaftlichen Fehlerforschung.

Die Finanzkrise 2008/2009 hat der Beschäftigung mit Fehlerkultur weiteren großen Schub verliehen. Das kollektive Auftreten falscher Prinzipien und einseitiger Ausbildung sowie extremer materieller Anreize und gemeinschaftlicher Fehleinschätzungen hat zu einer Häufung und Verkettung falscher Finanzentscheidungen geführt.

Spätestens seitdem ist die Diskussion über Fehler und Fehlerkultur in vielen Unternehmen angekommen. Insbesondere auch zunehmend die Erkenntnis, dass Fehler bei weitem nicht immer nur das Versagen eines Einzelnen bedeuten, sondern meistens auf Fehlerverkettungen zurückzuführen sind.

Die Fehlerkultur, konkreter: die gelebte Fehlerkultur, beeinflusst nicht nur in erheblichem Maße den Unternehmenserfolg. Sie sagt auch sehr viel über ein Unternehmen und seine Unternehmenskultur aus.

Oder anders herum:

Wer die Unternehmenskultur ändern möchte, hat mit der Fehlerkultur ein mächtiges Werkzeug.

Dies unterstreicht die Österreicherin, Elke M. Schüttelkopf, die sich selbst als Fehlerkulturspezialistin bezeichnet, mit ihrem Drei-Säulen-Modell:

- Normen und Werte: Welchen Stellenwert hat die Fehlerkultur im Unternehmen und wie wird sie von den Beschäftigten gelebt?

- Kompetenzen: Über welche mentalen, emotionalen, sozialen und methodischen Fähigkeiten verfügen die Beschäftigten diesbezüglich?

- Instrumentarien: Welches Handwerkszeug stellt das Unternehmen den Beschäftigten für den Umgang mit Fehlern, den Fehlerrisiken und Fehlerfolgen zur Verfügung?

Wenn die Antworten auf alle drei Fragen positiv ausfallen, sprechen wir von produktiver Fehlerkultur als der Grundlage von mehr Unternehmenserfolg.

Die Fehlerkultur wirkt in viele Bereiche direkt oder indirekt hinein: Zeitgemäße Führung, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Kommunikation und Zusammenarbeit, effiziente Unternehmensorganisation etc.

Die Fehlerkultur ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensstrategie.

Ludger Grevenkamp

28. Mai 2018

Möchten Sie meine neuen Blog-Beiträge direkt per Email erhalten?

Melden Sie sich an zum kostenlosen Blog-Abo!